История

Масленица

Масленица

Неделю перед наступлением Великого поста в народе называют масленицей. В церковном же календаре это время названо Сырной седмицей. По православному Уставу в это время уже не разрешается вкушать мясные продукты, следует ограничиваться молочной пищей и рыбой. Для людей верующих сырная неделя, или масленица, является временем подготовки — это переход от обычной жизни к духовным подвигам. В это время уже не совершаются браки (до самой Красной горки — воскресенья после Пасхи). Мясная пища запрещается, в среду и пятницу церковная служба почти великопостная, с чтением покаянной молитвы Ефрема Сирина.

Но обычно при слове «масленица» возникают ассоциации с народными гуляньями, чучелом зимы, катанием на санях, взятием снежной крепости и битвами «стенка на стенку»… И — непременные блины! Этот «северный карнавал» является отзвуком древнего языческого праздника проводов зимы, который совершался на протяжении двух недель во время весеннего равноденствия (20 марта). В давние времена праздник олицетворял наступление весны, пробуждение природы, силу солнца. Возможно, именно поэтому на «проводах зимы» до сих пор сжигают чучело Зимы?

После принятия христианства наши предки наполнили древние обычаи новым содержанием. На масленице старались накормить блинами в первую очередь неимущих и странников, не только ходили в гости к родным и знакомым, но и мирились, прощая друг другу вольные и невольные обиды.

«Несколько часов люди стояли после службы, чтобы услышать стихи Евтушенко»

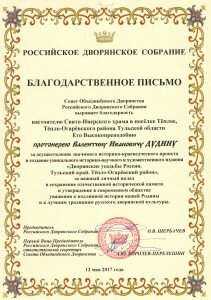

О Евгении Евтушенко вспоминает протоиерей Валентин Дудин, настоятель Свято-Иверского храма в поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области.

Я – настоятель «Нюрина храма», как называл его сам поэт. У него есть стихотворение, посвященное памяти Анны Никитичны Маркиной, его няни, и в нем он пишет: «Спасибо моей няне Нюре за то, что я в литературе». Есть там и такие : «За полем за гречишным, мне и в Нью-Йорке слышном, на кладбище непышном, в прореженном леске, крест свежий, не понурый, над моей няней Нюрой стоит на глине бурой, не жалуясь Москве».

Его няня, Анна Никитична Маркина, воспитывавшая поэта с младенчества, вложившая в него всю себя настолько, что даже замуж не вышла, жила здесь, у нас, на Тульской земле. Здесь ее родина, здесь она прожила последние годы своей жизни. Есть в десятитомнике фотография 1932 года, где она на коленочках держит будущего поэта.

К няне он приезжал сюда и в семидесятые годы, до моего назначения настоятелем, в наш храм, и позднее. Потом, став настоятелем, я познакомился с Евгением Александровичем. Он приезжал к няне, а потом и на ее могилу, даже работая преподавателем в США. Бывая Москве, всегда находил время, чтобы выбраться, почтить память человека, столько для него сделавшего.

В том же стихотворении, посвященном Анне Никитичне Маркиной, он пишет: «За Тулой, Тулой, Тулой,

за речкой снулой-снулой

и за избой сутулой,

где больше Нюры нет,

в кирпичном сельском храме

в любой иконной раме

есть, Нюра, твой портрет.

(…)

Еще живет, не злобясь,

застенчивая доблесть.

Мерцает Нюрин образ

сквозь образа святых.

(…)

Гречиха, ах, гречиха,

сквозь горе и сквозь лихо

ты шепчешь, но так тихо,

что непонятно нам…

Хотя мы не святые,

грех – наследить в России…

Россия – Нюрин Храм.

Последние строчки – ответ тем, кто считает, что в жизни поэт сделал что-то не так.

На критику этого большого поэта от “патриотов” я бы ответил, что Евтушенко – человек мира. Его пребывание в США – культурно-дипломатическая, духовно-нравственная миссия. Личность Евтушенко настолько многогранна, он настолько обогащал своим творчеством каждого человека – это видно особенно сейчас, по реакции людей после его ухода. Действительно, «поэт в России – больше, чем поэт».

Стихи в храме

Мы очень рады были его поддержать, когда в нашем храме он устроил авторский вечер в День славянской письменности. Ведь вся его поэзия имеет духовно-нравственные корни, у него нет не нравственных стихов.

Стоять ему на той встрече было трудно, он сидел на коляске. Вокруг собрались люди – от детей до пожилых прихожан, все внимательно слушали его, буквально – внимали. Это было настолько трогательно видеть в нашем храме.

Вообще его идея читать в храмах стихи была интересной. Он читал в Вашингтонском храме, который вмещает полторы тысячи человек. И он был полон! Несколько часов люди стояли после службы, чтобы услышать стихи поэта.

Евгений Евтушенко стремился соединить две цивилизации, две культуры – русскую и американскую. Он был миротворцем. Можно вспомнить его активную гражданскую позицию во время Карибского кризиса. А ведь Нагорная проповедь Спасителя нам говорит о том, что «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9).

Статуя Ответственности и крестное знамение

Помню его идею, которую, надеюсь, удастся реализовать уже нам. Евгений Александрович говорил: «В США есть статуя Свободы, а в России желательно поставить бы статую Ответственности».

Про отношения с Богом, про свою веру он говорил так: «Отец Валентин, поймите меня, я человек не культовый. В каком плане? Я верю в Бога, чувствую, что Он всегда со мной, вижу, как Он мне помогает, как Он меня любит… Но не могу я на виду у всех класть поклоны, постоянно осенять себя крестом». Хотя, заходя в наш храм, Евгений Александрович осенял себя крестным знамением.

В храм наш заходил Евгений Александрович, когда приезжал на могилу к своей няне. Человек он был очень общительный, и простой в общении, он не ставил никакого барьера между собой и другими, с другой стороны – его открытость была настоящей, не наигранной. Он вникал в дела, в радости и печали каждого человека, с которым он общался. Если было нужно, старался сразу же как-то подключиться, помочь. Начинал сразу же метаться в поисках вариантов – как кому позвонить, с кем связаться, чтобы помочь конкретному человеку. На его отзывчивость обращали внимание все.

Когда он приезжал к нам, мы долго пили чай, много разговаривали. О ближних, об общей истории. Когда были гонения на Церковь, няня поэта спасала в своей квартире некоторые иконы из храма, в том числе Казанской Божьей Матери, которые потом были переданы в наш храм.

В Переделкино

Как-то мы были в гостях у него дома, в Переделкино, ходили в музей Бориса Пастернака, потом зашли в музей Корнея Чуковского, и там как раз была делегация преподавателей и студентов из Москвы. Дело происходило в 2000-м году. Евгения Александровича попросили провести экскурсию. И он начал цитировать по памяти не только стихи, но и прозу – очень большими отрывками. И Чуковского, и Пастернака. Это были знакомые ему люди, корифеи, и они были примером того, как нужно относиться к своей стране, к людям.

К Пастернаку Евтушенко специально ездил, еще будучи студентом. «Для меня общение с Борисом Пастернаком было великим счастьем. Мне повезло, что я застал такого человека, такого поэта, и это во многом сформировало меня, мою гражданскую позицию, мое отношение к жизни», – говорил Евгений Александрович. Не случайно он просил в завещании похоронить его рядом с Пастернаком.

Евгений Александрович Евтушенко – человек эпохи, весь двадцатый век отразился в его стихах.

Недавно своим вниманием его почтили потомки известного дворянского рода Бибиковых.

Этот год для нашего района богат на интересных гостей. Недавно своим вниманием его почтили потомки известного дворянского рода Бибиковых.

В деревне Александровка Тепло-Огаревского района располагалось основное поместье Бибиковых – Тихий хутор. Там проживали дедушка и бабушка сегодняшнего гостя – Николая Григорьевича Бибикова. Дед Григорий в своем доме давал жителям юридическую консультацию, он работал в земской управе. Его брат, местный помещик Николай Иванович Бибиков, свою деятельность вел в соседнем населенном пункте – в селе Успенское. В 1813 году его стараниями там был воздвигнут храм во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Поклониться могилам дедов и прадедов, захороненных на успенской земле, приехали потомки рода Бибиковых. Николай Григорьевич Бибиков, внук нашего земляка, – доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный научный сотрудник Акустического института им. академика Н.Н. Андреева. Его супруга Маргарита Васильевна – профессор микробиологии, занимается изучением компонентов лекарств. Их сын Григорий и его жена Любовь – историки. Их трехлетняя дочка Наденька тоже приехала вместе со своими родителями, бабушкой и дедушкой в наш район. Родители считают, что историю своей семьи ребенок должен знать уже с малых лет. И с этим не поспоришь. Посетили наш район и другие дети Николая Григорьевича Бибикова – дочь Мария и сын Александр.

Настоятель Свято-иверского храма протоиерей Валентин Дудин проводил гостей к местам их исторической родины. Они посетили деревню Александровка, пообщались там со старожилами. Затем зажгли свечи в Успенском храме, который более 200 лет назад всеми силами старался возвести их предок.

Евгения Кондрашова.